在弄清楚单用非那雄胺这种药物到底有没有实际效果之前,首先需要弄明白的是它的作用原理。

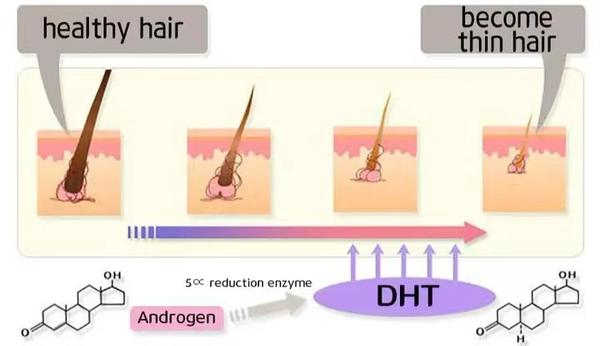

众所周知,雄激素是导致男性脱发的重要“元凶”。它在体内代谢之后,变成双氢睾酮(DHT)。换句话来说,DHT是个大坏人,它跟毛囊受体结合折磨毛囊。正是因为这种非人的摧残,毛囊无法在恶劣的环境下继续苟活。

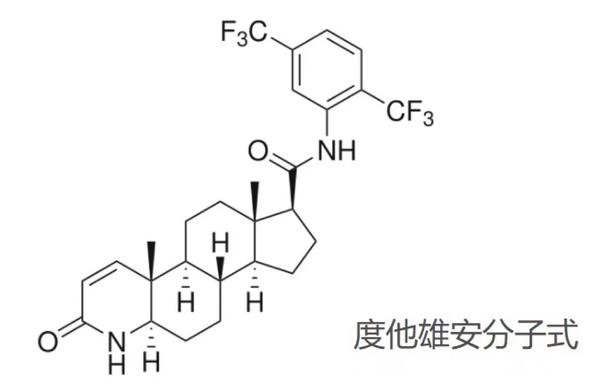

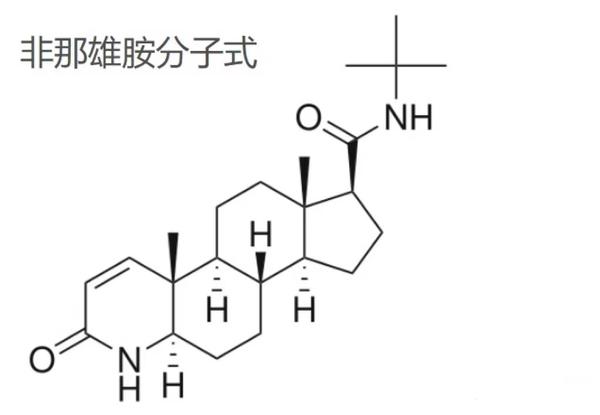

在雄激素转化DHT的“作恶过程”中,需要两种还原酶,分别是还原酶1号、还原酶2号。非那雄胺和度它雄胺都能跟这两种还原酶竞争,通过让雄激素跟药物结合的方式,阻止DHT合成。没了DHT这个坏人,毛发就有生存之地。

非那雄胺抑制还原酶2号,度它雄胺能抑制还原酶1号和2号。但大部分脱发跟还原酶2号的关系密切,所以非那雄胺可以治疗9成的男性脱发。【1】

需要区分的是,非那雄胺和度它雄胺的作用是抑制掉发,都属于守方。而另一种治疗药物米诺地尔的作用是生发,属于攻方。两者运作机制是相反的。

那么,非那雄胺与度它雄胺谁更能“一展雄风”?单用非那雄胺可以吗?

这就需要综合考量一下两者的5a-还原酶抑制能力、对头皮DHT的影响、有效性、副作用发生率/消退时间、起效作用等等。

目前,只有非那雄胺被FDA批准用于治疗脱发

早在1980年,非那雄胺就获得专利。由于罪魁祸首DHT也能引起前列腺增生,所以在1990年的时候,非那雄胺被FDA批准用于治疗前列腺增生。直到1997年,非那雄胺又获得批准,用于治疗男性脱发。

对头皮DHT的影响

对付雄激素脱发,降低头皮DHT是一大关键。坏人被赶跑了,头发还怕受到伤害吗?

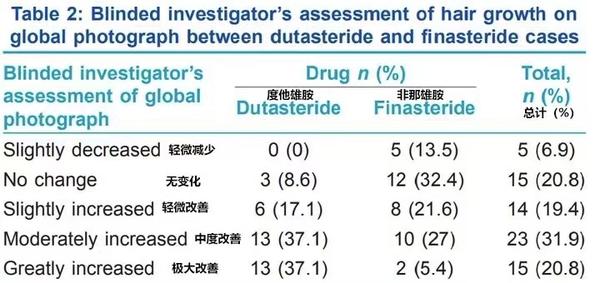

如图所示,2006年杜克大学的一项临床研究进一步证实了非那雄胺和度它雄胺的生发实力!【2】

根据研究,两种药物都使得头皮DHT浓度下降,头发总数上升。0.5mg度它雄胺让头发数量平均增加90%,5mg非那雄胺让头发数量平均增加75%左右。0.1mg的度它雄胺与5mg的非那雄胺在增加发量方面的表现力相当。【3】

副作用

根据研究,度它雄胺在抑制还原酶2号的效力是非那雄胺的3倍,抑制还原酶1号的效力是非那雄胺的100倍。【4】

这能说明什么?两者都有实际效果,甚至可能在解决脱发问题上,度它雄胺完爆非那雄胺。可是,这也带来一个问题。度它雄胺的副作用比非那雄胺也要强得多,发生率也更高!

(图源参考文献)

对比起来,非那雄胺是一种安全有效、副作用小且非永久性的药物。而度它雄胺的效果更佳,起效时间更短,但副作用高于非那雄胺。不过,根据目前临床研究,度它雄胺的副作用是暂时性、可逆的。【5】

总结:单用非那雄胺能生发!从临床研究来看,单用非那雄胺不仅有实际显著的生发效果,还有安全性很高,没有与任何药物相互作用,代谢又快等一系列优点。

参考文献

【1】中华医学会皮肤性病学分会毛发学组. 中国雄激素性秃发诊疗指南[J]. 临床皮肤科杂志, 2014, 43(3): 182‐186.

【2】Olsen E A, Hordinsky M, Whiting D, et al. The importance of dual 5α-reductase inhibition in the treatment of male pattern hair loss: results of a randomized placebo-controlled study of dutasteride versus finasteride[J]. Journal of the American Academy of Dermatology, 2006, 55(6): 1014-1023.

【3】Efficacy and safety of a dual inhibitor of 5-alpha-reductase types 1 and 2 (dutasteride) in men with benign prostatic hyperplasia.

【4】Clark RV, Hermann DJ, Cunningham GR, Wilson TH, Morrill BB, Hobbs S. Marked suppression of dihydrotestosterone in men with benign prostatic hyperplasia by dutasteride, a dual 5alpha-reductase inhibitor. J Clin Endocrinol Metab. 2004;89(5):2179–2184.

【5】RoehrbornCG,BoyleP,NickelJC,etal. Efficacy and safety of a dual inhibitor of5alpha-reductase types1 and 2(dutasteride) in men with benign prostatic hyperplasia. Urology, 2002, 60