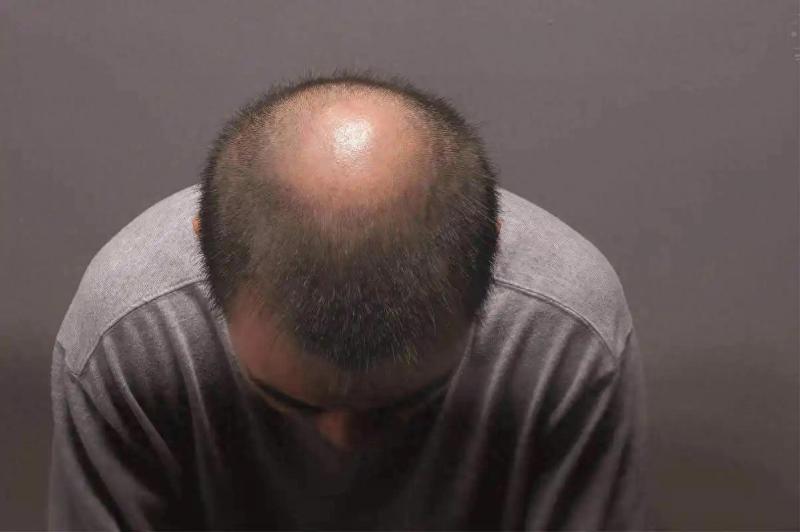

凌晨三点的手机荧光幽幽映照着一张心事重重的脸——他手指滑过屏幕上一张张浓密发量的照片,又下意识摸了摸自己日渐稀疏的头顶。对面广告里那家植发机构正信誓旦旦地承诺:“一次手术,终身浓密!”手指在“咨询”按钮上悬停,指尖下是近2万元的手术定金,更是一场关乎尊严与金钱的“头顶豪赌”。

植发,这现代技术为脱发者燃起的希望之火,如今竟悄然蔓延成一场令人揪心的“赌局”。据统计,我国脱发人群已超2.5亿,植发市场如野草般疯长,规模突破百亿。然而,在华丽数据背后,是许多消费者付出高昂代价后,头顶依然荒芜如故,甚至出现感染、毛囊炎等“后遗症”。这场以毛囊为筹码的博弈,赌上的不只是金钱,更是千千万万颗渴望重获自信的心。

一掷万金,赌的是头顶那片“希望的田野”?

当头发像退守的军队般从前额节节败退,发际线如马奇诺防线般失守,脱发者内心防线的崩塌往往无声而剧烈。植发机构深谙此道,其营销攻势精准打击痛点:电梯间、手机端、楼宇广告……无处不在的“加密”、“重生”、“无痕”字眼编织着诱人梦境,承诺只需一次投入,就能彻底终结“头顶上的尴尬”。

然而,梦想丰满,现实却常显骨感。近两万元起步的手术费,仅仅是这场“赌局”的入场券。植发效果如同开盲盒——术后毛囊存活率是否如约达到90%以上?新生的发际线是否自然如原生发?更糟的是,若不幸遭遇拙劣技术,那一片精心移植的“希望田野”可能因毛囊损伤过度或种植角度怪异,反而沦为醒目的“人造荒地”,尴尬指数甚至远超当初的稀疏。一位在社交媒体上勇敢展示失败经历的网友绝望地写道:“钱花了,罪受了,最后顶着这块‘补丁’,出门连帽子都不敢摘……” 这哪里是植发,分明是场昂贵的“头顶轮盘赌”。

乱象丛生,“毛囊搬运工”的隐秘江湖

植发行业的“赌性”,深植于其混乱无序的土壤之中。行业门槛模糊,监管缺位,催生出一个光怪陆离的江湖:

速成庸医横行:所谓“植发专家”,可能仅是经过机构数周突击培训的“毛囊搬运工”,对头皮结构、毛囊特性一知半解便仓促上阵。他们手中的精密器械,在无知操作下无异于毁灭毛囊的“凶器”。

器械迷雾重重:动辄宣称“进口专利”的提取针与种植笔,其来源、精度、消毒规范常常成谜。低价劣质器械的滥用,直接导致毛囊在移植过程中遭受不可逆的碾轧伤,存活率断崖式下跌。

营销成本转嫁:植发机构动辄将30%-40%甚至更高的营收砸向广告轰炸与渠道佣金。羊毛出在羊身上,这些天文数字的营销成本最终悉数转嫁于消费者头顶——你支付的近两万元中,可能有数千元仅仅是为机构的广告费买单。

资质迷局:据业内人士透露,市场上相当一部分机构缺乏《医疗机构执业许可证》或超范围经营,医生资质更是无从查证。有数据显示,无资质的植发工作室可能高达数千家,如同暗流潜伏于行业之下。

当焦虑成为猎物,谁在导演这场“赌局”?

植发赌局之所以愈演愈烈,本质上是一场对“容貌焦虑”的精准围猎与商业变现。在社交媒体时代,“发量即正义”的审美标准被无限放大。植发机构通过制造“脱发=失败”的恐慌叙事,将脱发者推向别无选择的境地,迫使他们押上重金,只为博取一张通往“主流审美”认可的门票。

然而,真正的解决之道,在于刺破这层被精心编织的焦虑泡沫。消费者亟需擦亮双眼:

穿透营销迷雾:警惕“包成活”、“无痛无痕”等绝对化承诺,深入考察医生真实资质与丰富案例。

深究机构底细:确认其《医疗机构执业许可证》及手术项目核准范围,可登录卫健委官网进行权威查验。

技术透明化:要求明确告知具体使用的植发技术(如FUE、微针)、器械品牌及来源,了解其核心原理与潜在风险。

回归理性预期:理解植发非万能,对术后密度、效果维持时间建立科学认知。

伍迪·艾伦曾自嘲道:“我秃了,但至少我秃得还算有型。”当近两万投入的植发手术沦为一场效果未知的“头顶赌局”,我们是否该反思:当脱发被视为一种急需“修复”的缺陷,当重金求发成为唯一救赎,这本身就是一种被商业无限放大的集体焦虑。

植发技术本应是科学的馈赠,而非赌桌上押注的筹码。唯有当行业褪去浮夸与无序,监管利剑高悬,消费者回归冷静判断,这场以头皮为战场、毛囊为筹码的荒诞赌局,才能真正落幕。